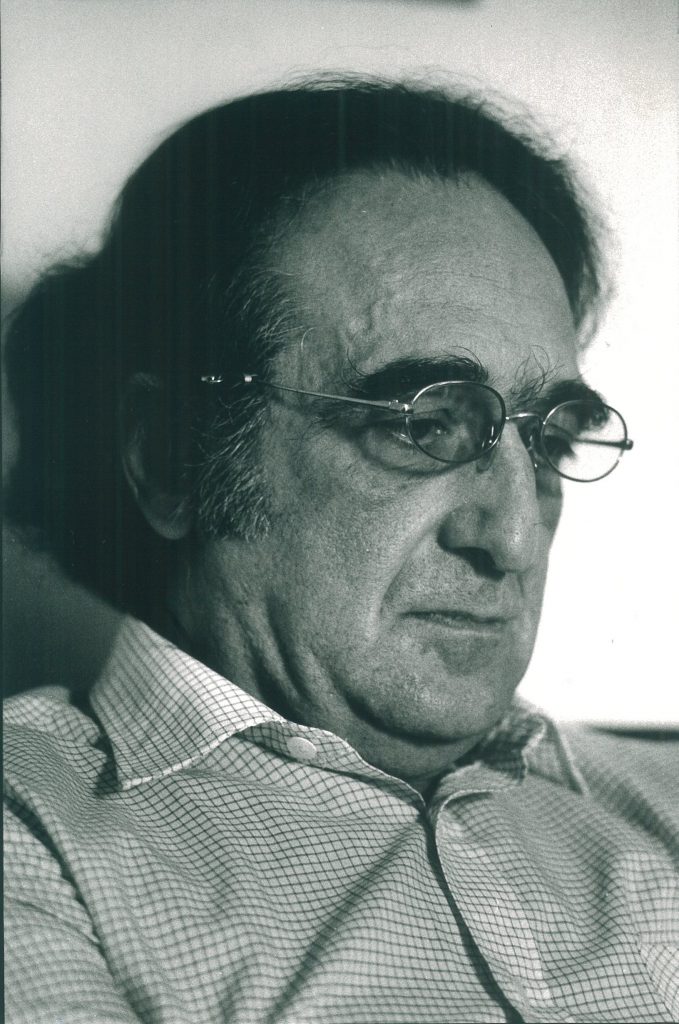

Rafael Sánchez Ferlosio, archivo de la APE (1983)

En 1987, Rafael Sánchez Ferlosio se hubiera echado a perder como crítico de haberle ganado a Luís Mateo Díez el Premio Nacional de Narrativa con El testimonio de Yarfoz; quizá por ello su trayectoria se volcó definitivamente en el ensayo, con el cual obtuvo el Premio nacional de Ensayo de 1994 con Vendrán más años malos y nos harán más ciegos. Con todo, su obra recibiría más tarde el Premio Cervantes de 2004 y el Premio Nacional de las Letras de 2009, a sus 82 años, convirtiendo al novelista-ensayista en una “obra acabada”; con un pie ya dentro del mausoleo literario español, en el nicho de la generación de los 50, junto a Carmen Martín Gaite.

Autor de “worst-sellers”, escritor para minorías como se autodefine, los ensayos de este “romano” destacan por su original autonomía de pensamiento. Luís Mateo Díez reconocería de aquel que “siempre hace lo que le da la gana”, refiriéndose a su autonomía frente al cantonalismo literario tan extendido. Sirva de muestra Mientras no cambien los dioses, nada ha cambiado, publicado el año anterior de su derrota frente al leonés, por su estilo característico de elaborada cohesión entre metáfora, alegoría, filosofía analítica y de la sospecha.

La historia proyectiva

En la obra citada asistimos al despliegue en 34 puntos y 4 corolarios sobre cómo el poder juzga y domina los hechos de la historia a través de un discurso sacerdotal, “expiatorio”; este facilita la comprensión –inclusión– de una falacia humana, una metáfora estructural que se ha venido implantando desde el advenimiento de la revolución industrial, la cual no es otra que la del Progreso, la marcha de la Humanidad, o lo que viene a llamarse la “historia proyectiva”, es decir, la historia teleológica. Cerrando el ensayo, la edición de Alianza incluye un breve ensayo titulado la mentalidad expiatoria, que sintetiza la cuestión ética.

Aprovechando un accidente internacional, el naufragio del Challenger, Ferlosio analiza el discurso ideológico “del sacrificio en aras del progreso”. El contexto de la guerra fría no distrae la atención del análisis de los medios y el discurso del poder, válido en la actualidad, el cual promueve una deportivización de las motivaciones, donde la hazaña, pese a ser estéril, es un fin en sí misma y a su vez sacraliza la muerte, como el precio que el Progreso exige por la carrera humana.

La Historia, El Progreso y el Futuro son dioses industriales, nada distintos a los antiguos, benéficos y protectores cuando han recibido su sacrificio en sangre; los mismos dioses solo han cambiado de nombre. La racionalización del prix de sang responde a la llamada antigua de los dioses sobre la humanidad y el sacerdocio laico, los políticos de hoy, santifican los muertos con alegorías y ficción –relatos que substituyen aquel del martirio y salvación cristianos, o el de la utopía materialista revolucionaria–; el héroe del relato es el estereotipo occidental, un héroe europeo burgués, industrioso y liberal, el espíritu de Robinson Crusoe –una estampa de von Humboldt–, que se proyecta al pasado y al futuro desde la edad de piedra, siempre progresando, tropezando y avanzando hasta la carrera tecnológica y espacial.

El relato expiatorio indica la «Causa» –los dioses– como demandante del sacrificio, lo que nos exime de responsabilidades y nos libera mediante una falacia pragmática que da sentido y condiciona nuestra actitud frente a los narradores; pero en realidad sucede al revés, y esta inversión de causa-efecto esconde un hecho universal del poder: usar el sacrificio para legitimar la «Causa».

El poder, sabedor de que su relato domina los juicios y actitudes de sus súbditos, afianza la historia de su pueblo bajo el sacrificio de la lucha y la sangre, estableciendo un intercambio sacrifical; pagando un precio en sangre –al estilo pagano– al dios de la guerra –o del progreso– se asegura el bienestar de las generaciones venideras, deudores de amor y respeto por los sacrificados a su divinidad protectora –la madre patria–; la sangre derramada –no la inferida al otro– deviene la única legitimadora del poder y del derecho, el único medio de la Historia de las naciones; fecunda, esta ha fertilizado hasta cumplir su destino –redención– colectivo o individual.

El sacerdocio dogmático de esta vieja alianza no tolera crítica alguna: “el sacrificio es bueno porque complace a los dioses”. Por otro lado, el patriota se reconoce deudor de su pasado y acreedor del futuro, se adormece –se aleja de la realidad– como bajo los efectos de una religión: “nunca ha sido el Futuro tan causa del presente como ha llegado a serlo hoy”. Causas o designios ideales e inalcanzables justifican nuestro presente y las actitudes del poder: “la Marcha de la Humanidad hacia el Futuro”

El progreso transvalora la vida sencilla a un estado de degradación, anómalo, contrario a la vida burguesa, productiva y acumuladora de riqueza; ha justificado en parte el desarraigo, la destrucción demográfica y el éxodo de las poblaciones como mano de obra para ingenios y minas en el imperio español, y más tarde para la fábrica; el fruto del progreso ha sido pagado de antemano con el precio del “presente”, un presente siervo del mañana, intercambiando el tiempo distenso –consuntivo– de quien vive en el “ahora” por el tiempo proyectivo –adquisitivo– de quien trabaja para el mañana; fenómeno cuyo precedente ejemplar se halla en la Edad Moderna y queda anticipado en los documentos de la conquista de las indias.

La hispanidad

La Historia proyectiva fundamenta la dominación colonial, cuyo apologeta español fue Menéndez Pidal; los beneficios históricos que aporta la dominación de una civilización más industriosa se ven como justificación del dominador y sus excesos; el dolor y la muerte son sacrificios –intercambios– para una mejor posteridad. Esta historia considera el sufrimiento y la sangre como elementos esenciales de su desarrollo –la Hispanidad–; hunde sus raíces en el cristianismo y se consolida con Hegel, tomando como precedente al imperio romano; el cual, por otro lado, nunca tuvo necesidad de justificar porvenir alguno, acaso una alusión de Polibio al “plan” de la Fortuna.

Con todo, se extraen dos tesis claras: la primera es que la esencia de la Historia es la dominación; y la segunda, que la felicidad nunca ha sido criterio histórico y haría falta reescribir una historia de la felicidad.

Como corolarios, la relación del estado con la historia proyectiva es obvio: el estado subordina los intereses particulares y gestiona el interés universal y el derecho de los administrados –tal es el caso del Challenger, una ficción pía–. La tecnología y el progreso impuestos con acatamiento son la nueva fe en la «Causa», que promete milagros venideros, como la erradicación de la pobreza y el hambre; el riesgo de la empresa embellece la tragedia, que es puramente tecnológica y antiestética y este se concibe como generosidad, un altruismo que lo ennoblece como la aventura al caballero. Finalmente, dando voz al cronista Menchaca, Ferlosio responde a Menéndez Pidal sobre el juicio de la Historia.

La mentalidad expiatoria

En el anexo, la mentalidad expiatoria, se sintetiza el juicio ético de la historia. Añade al ensayo dos actitudes éticas: la primera, el rechazo del farisaísmo como actitud negativa: construir la bondad sobre la maldad ajena; o utilización de la moral como instrumento para tener razón (según Weber), actitud usada por los estados para justificarse. Por otro lado, la segunda, el imperativo de desmontar dicha mentalidad expiatoria, ese intercambio entre dolor y felicidad futura; escuchar la protesta de la felicidad contra el saldo deudor de la historia y el lamento del dolor contra la idea de aceptarse saldo acreedor en cualquiera de sus formas.